こんにちは!kappa(@kappa10.01)です。

写真を趣味にしていると「撮った写真、なんだか思ったのと違うな」「もっと写真にメリハリが欲しいな」と感じたことが一度はあるはず。その写真、現像で変わるかもしれません。

現像というと何やらソフトでいろいろな数字を動かして難しそうな調整をする作業と思われる方もいるかもしれませんが、操作自体は直感的でとてもシンプル。それでいて非常に奥深い作業でもあります。

この記事では、写真の「光」を自在に操るための、現像ソフトの6つの基本項目「露光量」「コントラスト」「ハイライト」「シャドウ」「白レベル」「黒レベル」について、その違いと役割を徹底的に解説します。これらを理解するだけで写真表現は格段に変わります。

現像の基礎知識:なぜこ6つも項目が必要なのか?

写真の「明るさ」は奥深い

デジタル写真は、光の情報をセンサーが数値化し記録してできています。つまり写真の明るさも数値化された上で表現されています。簡単に言うと明るい部分は数値が大きく、暗い部分は数値が小さく記録されています。

現像ソフトではこの数値をコントロールすることで写真表現に奥深さや幅広さを与えます。写真全体の明るさを単純に上下させるだけでなく、暗い部分だけ明るくしたり、逆に暗い部分だけをより暗くするといった形でより細かな調整ができます。

この「暗い部分だけ明るくする」、「暗い部分だけより暗くする」といった細かな調整をするために写真の「光」に関するパラメーターは一つではなく、「露光量」「コントラスト」「ハイライト」「シャドウ」「白レベル」「黒レベル」というように6つに分かれているのです。

【コラム】写真の明るさ情報を理解するためのツール:ヒストグラム

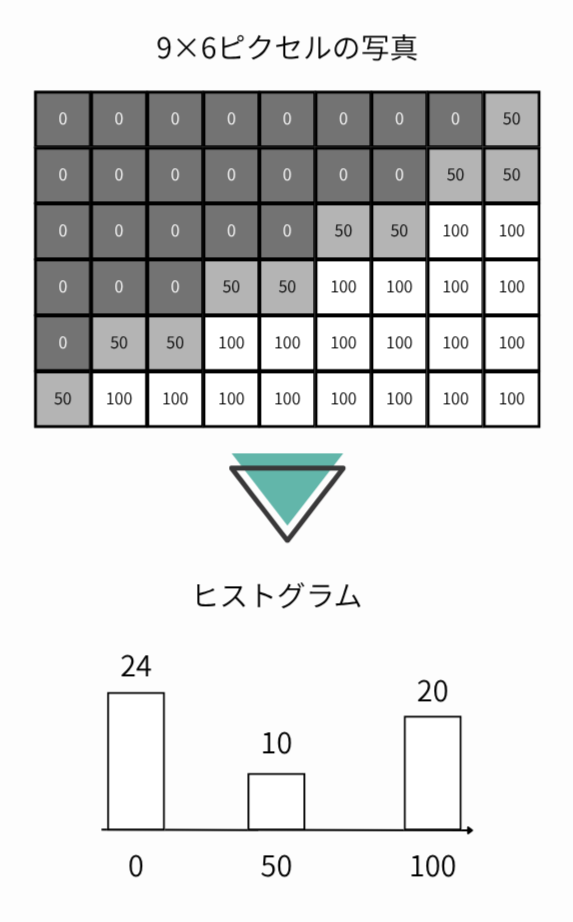

写真の現像と光や明るさについて語る上で重要になるツールに「ヒストグラム」というものがあります。これは写真の明るさを客観的に教えてくれるグラフです。

写真を小さな点(ピクセル)に分けたときに、「明るさ10のピクセルは100個」、「明るさ50のピクセルは20個」というように各明るさのピクセルの数をグラフにしたものがヒストグラムです。

ヒストグラムの見るべきポイント

ヒストグラムの見るべきポイントは①左右の広がりと②山の高さの2つです。

①左右の広がりは「明るさの範囲」を意味します。グラフの左端は真っ暗(黒)、右端は真っ白を示しています。左右に広く広がっている場合は様々な明るさの点を含んだ写真ということを意味し、コントラストのある写真だということになります。一方で左右の広がりが狭い場合は似たような明るさの点で構成されている写真ということになるのでコントラストの低い写真ということになります。

②山の高さは「点の多さ」を意味します。山の高さはその明るさの「点(ピクセル)」がどれだけたくさんあるかを示しています。ヒストグラムの右側に山がある場合にはその写真には明るい点が多くある写真ということを意味します。

これらの点に注意してヒストグラムを見れば白飛びしていないか?(右端に山が張り付いていないか)、黒潰れしていないか?(左端に山が張り付いていないか)、明るさが偏っていないか?といったことを自分の感覚だけでなくより正確に把握することができます。

ヒストグラムと写真の例

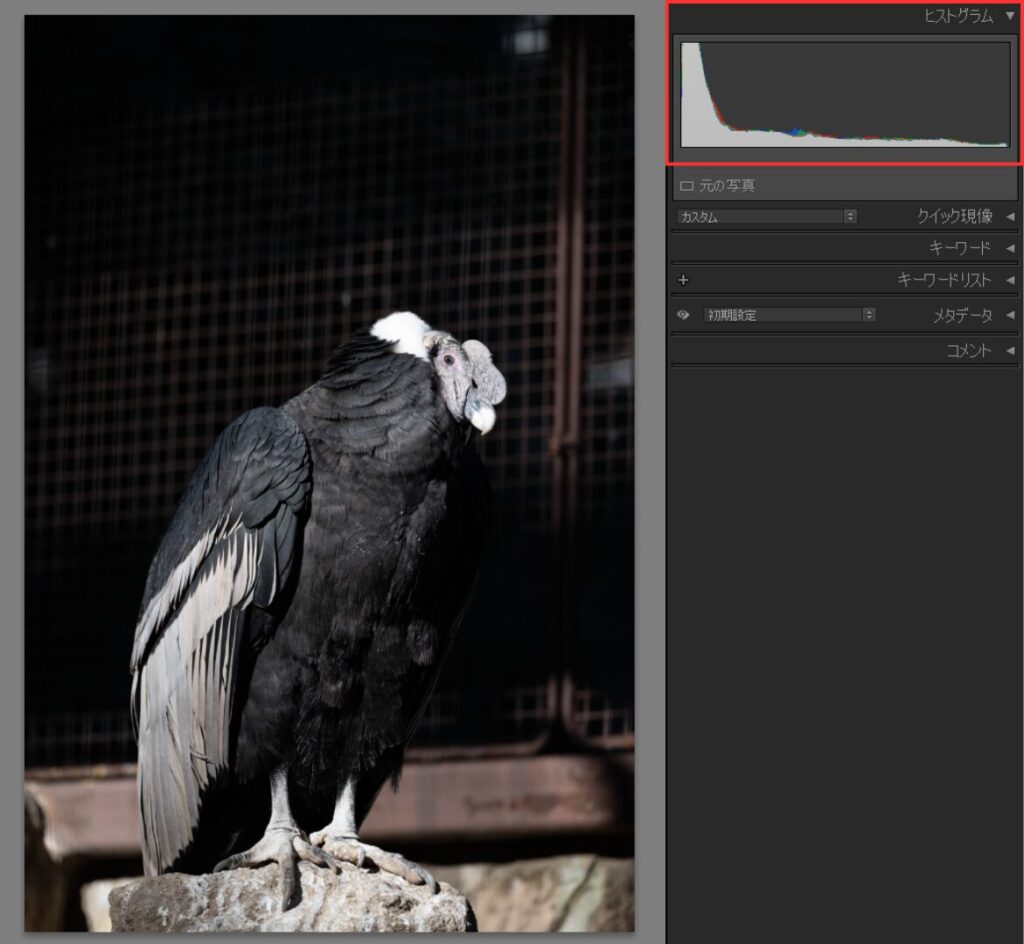

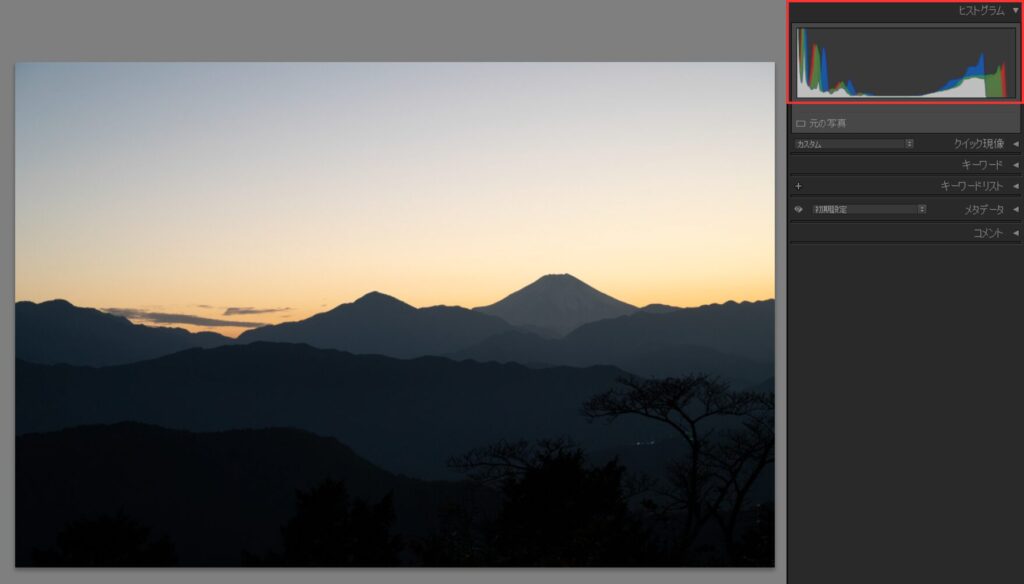

以下の写真は全体的に暗い写真なので、右上のヒストグラムの山が左寄りに集まっています。つまり黒っぽい部分が多いということです。

以下の写真は全体的に明るい写真なので、右上のヒストグラムの山が右寄りに集まっています。つまり白っぽい部分が多いということです。

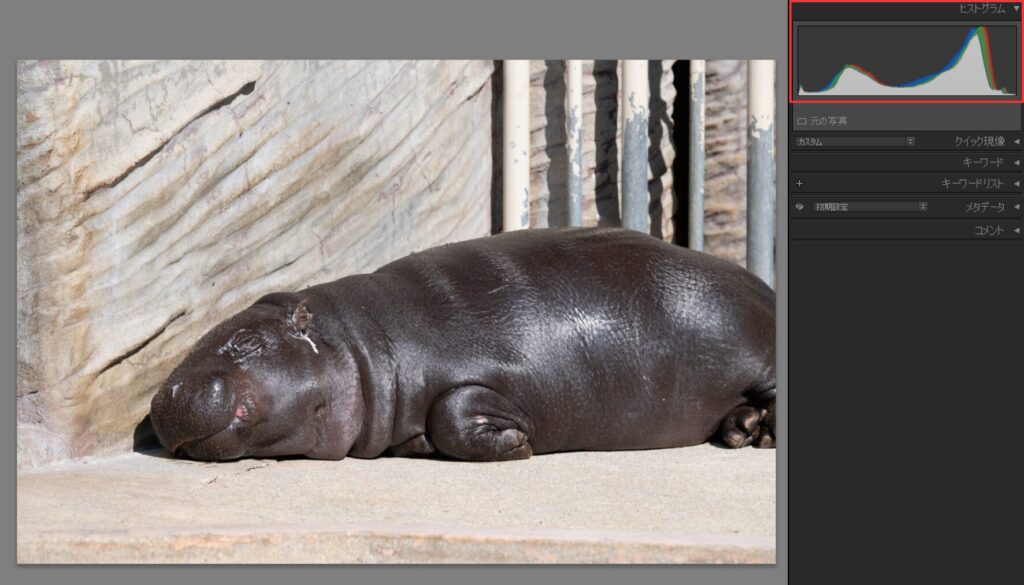

以下のコントラストの低い写真は右上のヒストグラムの山が中央にギュッと集まり、左右にあまり広がっていません。明るさのバリエーションが偏っており、写真内に明るさの差があまりないためコントラストが低く見えます。

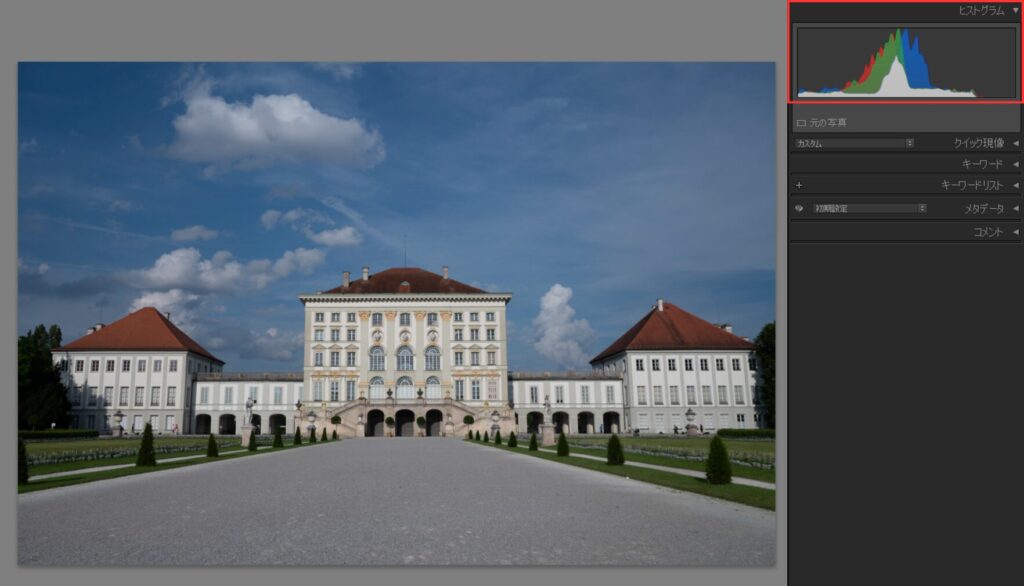

以下のコントラストの高い(メリハリのある)写真は右上のヒストグラムの山が左右に広く分散しています。真っ黒な部分から真っ白な部分まで、明るさの幅が広い状態です。

写真の「光」を操る6つの要素:それぞれの役割と違い

冒頭に紹介した通り、現像ソフトの中で光に関するパラメーターは以下の6つがあります。ここではそれぞれの役割や実際にパラメーターを動かすとどうなるのかといったことについて解説します。

- 露光量

- コントラスト

- ハイライト

- シャドウ

- 白レベル

- 黒レベル

写真全体の明るさの基準:「露光量」

露光量は写真全体の明るさを均一に上下させるパラメーターで、写真の明るさをコントロールするベーシックな要素になります。

撮影環境が明るすぎたり暗すぎて適切な露光量で撮れなかったときや、高速で動く被写体を捉えるため十分な露光量を確保できなかった時にこのパラメーターで調整を行います。

以下は実際の写真で露光量を上下させた時の変化の比較になります。

明暗のメリハリ:「コントラスト」

コントラストは明るい部分と暗い部分の明暗差をコントロールするパラメーターです。

コントラストを上げれば明るい部分と暗い部分の明暗差が大きくなり輪郭がはっきりとするためくっきり・シャープな印象の写真となります。

一方、コントラストを下げると明暗差が小さくなるため輪郭がぼやけふんわりと柔らかな印象の写真となります。

明るい部分のディテールを救う:「ハイライト」

ハイライトは写真の「明るい部分全般」の明るさを調整するパラメーターで、特に白飛び寸前の部分のディテールを取り戻すことに使われます。

ハイライトを始めとした明るい部分や暗い部分にフォーカスしてコントロールするパラメーターはややこしいのでもう少し詳細に何をコントロールしているのか解説したいと思います。

明るさの上限を99、下限を0とします。ある写真に含まれるその写真の中で最も明るいピクセルAの明るさを80とします。次点の明るさのピクセル群をBとしてその明るさを70とします。この写真のハイライトを上下させたときの明るさ変化について考えます。

ハイライトを上げる場合

ハイライトを上げる場合、ピクセルAとピクセル群Bの明るさは以下のように変化します。

- ピクセル A(明るさ 80)の変化:

ピクセルAはさらに明るくなり、例えば85になります。 - ピクセル 群B(明るさ 70)の変化:

ピクセル群Bの明るさも明るくはなりますが、ピクセルAほど明るさは上がらず73になります。

ハイライトを上げることによって写真の明るい部分がより輝きを増し、明るい領域の明るさの差を拡張して階調が豊か(グラデーションがなめらか)になります。今回の場合であればピクセルAとピクセル群Bの明るさの差は10から12に広がっています。

実際、写真のハイライトを上下すると明るいハイライト部分を中心に明るさが変化しています。

ハイライトを下げる場合

ハイライトを下げる場合、ピクセルAとピクセル群Bの明るさは以下のように変化します。

- ピクセル A(明るさ 80)の変化:

ピクセルAは暗くなり、例えば75になります。 - ピクセル 群B(明るさ 70)の変化:

ピクセル群Bの明るさも暗くなりますが、ピクセルAほど暗くはならず68になります。

ハイライトを下げる場合、ハイライトを上げる場合と違ってピクセルAとピクセル群Bの明るさの差が狭まります。今回の例では10から7に狭まっています。ハイライトを下げる動きは白飛び手前の「ディテールが失われそうな明るい部分」を優先的に暗くして、情報量を残そうとする動きになります。明るさの差は圧縮され階調は乏しくなりますが、白飛び部分の階調を取り戻すことができます。

暗い部分の情報を引き出す:「シャドウ」

シャドウはハイライトと対称的なパラメーターです。ハイライトが「明るい部分全般」の明るさを調整するパラメーターだったのに対して、シャドウは「暗い部分全般」の明るさを調整するパラメーターになります。

ここで先ほどまでと同様に写真のピクセルでシャドウを上下した場合の変化を見てみます。同じく明るさの上限を99、下限を0とします。ある写真に含まれるその写真の中で最も暗いピクセルCの明るさを20とします。次点の暗さのピクセル群をDとしてその明るさを30とします。この写真のシャドウを上下させたときの明るさ変化について考えます。

シャドウを上げる場合

シャドウを上げる場合、ピクセルAとピクセル群Bの明るさは以下のように変化します。

- ピクセル C(明るさ 20)の変化:

ピクセルCは明るくなり、例えば25になります。 - ピクセル 群D(明るさ 30)の変化:

ピクセル群Dも明るくはなりますが、ピクセルCほど明るさは上がらず33になります。

シャドウを上げることによって写真の暗い部分の明るさを持ち上げて黒潰れしそうな部分のディテールを取り戻すことができます。シャドウは特に黒潰れしそうな暗い部分を優先して明るくするパラメーターとなります。

実際、写真のシャドウを上下すると暗いシャドウ部分を中心に明るさが変化しています。

シャドウを下げる場合

シャドウを下げる場合、ピクセルCとピクセル群Dの明るさは以下のように変化します。

- ピクセルC(明るさ 20)の変化:

ピクセルCは暗くなり、例えば15になります。 - ピクセル群D(明るさ 30)の変化:

ピクセル群Dの明るさも暗くなりますが、ピクセルCほど暗くはならず27になります。

シャドウを下げることで暗い部分はさらに暗くなり、暗い部分全体の階調が拡張されることになります。これによって暗い部分の階調は豊かになることになります。

最大の明るさとして出力する値の定義:「白レベル」

白レベルは「画像全体の中で最も明るい部分(ピーク)の明るさを調整するパラメーターで、ハイライトよりも明るい部分を調整する」とよく紹介されます。この説明で大体はあっているのですが、少々言葉足らずです。より自分の思い通りに光のコントロール・現像ができるようになるためにここでは少し詳細に説明します。

より厳密にいうと白レベルとは、画像データが持つ「本来の最大輝度」を、出力(モニター表示や印刷)される「白」のレベルにどのように割り当てるかを調整するパラメーターです。

具体的に説明します。カメラが撮影したRAWデータには、実際に記録された光の強さが、非常に広いダイナミックレンジ(明るさの範囲)で記録されています。しかし、モニターやプリンターは、その全てのダイナミックレンジを表示できるわけではありません。そこでRAWデータをモニター表示したり印刷する際には「トーンマッピング」が行われています。

白レベルはこのトーンマッピングにおいて、「RAWデータの中でどの明るさの値を出力される画像の『純粋な白(つまり99 や 255などの出力先の最大の明るさ)』としてマッピングするか」を設定します。

理論的な白レベルの解説

以上を踏まえて仮想的な写真を考えて、白レベルの上下で何が起きるかを解説します。

RAWデータの明るさは下限0、上限255とします。一方出力モニターの明るさの下限は0、上限は99とします。RAWデータ上の最も明るいピクセルAは220、次点で明るいピクセル群Bを200とします。

白レベルを上下させていない状態でRAWデータ上の240の明るさがモニターの最大の明るさである99に割り当てられているとします。このとき、トーンマッピングによってピクセルAは91、ピクセル群Bは83で出力されているとします。

白レベルを下げる場合というのは240を最大の明るさとしてモニターに出力していたのを、例えば210を最大の明るさとして再定義するような操作になります(240→210)。

この変換がされると、210の明るさのピクセルがモニター上で99で出力されるようになります。つまりピクセルAとピクセル群Bは以下のように変化します。

- ピクセルA(RAWデータの明るさ220)の出力変化:

もともとの明るさ91よりさらに明るくなり、最大の明るさ99になって白飛びします - ピクセル群B(RAWデータの明るさ200)の出力変化:

もともとの明るさ83より明るくなり、95になりますが、白飛びはしません

一方で白レベルを上げる場合というのは、逆に240を最大の明るさとしてモニターに出力していたのを、例えば255を最大の明るさとして再定義するような操作になります(240→255)。

この変換がされると、240の明るさのピクセルがモニター上で99で出力されていたものが少し暗くなって94で出力されるようになります。これに伴い、ピクセルAとピクセル群Bは以下のように変化します。

- ピクセルA(RAWデータの明るさ220)の出力変化:

もともとの明るさ91より暗くなり、明るさ86になります - ピクセル群B(RAWデータの明るさ200)の出力変化:

もともとの明るさ83より暗くなり、78になります

以上のように白レベルは画像内のどの明るさを最大輝度として出力するかをコントロールするパラメーターということになります。

現像ソフト上での処理

以上説明した白レベルの説明は、「白レベルを下げると明るく」なり、「白レベルを上げると暗く」なるという、直感と反した話になります。これだと使い勝手が悪いので、一般的な現像ソフトでは「白レベルを下げると暗く」なり、「白レベルを上げると明るく」なるようになっています。

そのため、白レベルを上げる操作というのはRAWデータ上の最も明るいピクセルの出力をより明るくする(出力上より明るいピクセルとして定義する)操作になります。最も明るいピクセルだけでなく次点の明るさのピクセル群の明るさも少し明るくなります。

実際、写真の白レベルを上げると最も明るいピクセルの出力が上がって明るくなりますが、白飛びしやすいので慎重に上げる必要があります(白飛びしてしまうため+65で抑えてます。)。

一方で、白レベルを下げる操作というのはRAWデータ上の最も明るいピクセルの出力を暗くする(出力上より暗いピクセルとして定義する)操作になります。最も明るいピクセルだけでなく次点の明るさのピクセル群の明るさも少し暗くなります。

実際、写真の白レベルを下げると最も明るい部分の明るさは下がりますが、最も明るい部分の出力を下げるのみなので大幅に明るさが下がるわけではないことが分かります。

以上の操作のため、白レベルの操作はハイライトよりもさらに明るい領域、画像内のもっとも明るい部分のみに絞って明るさをコントロールする操作と言えます。

最も暗い点として出力する値の定義:「黒レベル」

黒レベルは白レベルの対称的な存在です。白レベルが画像内の最も明るい点の出力をコントロールするパラメーターであったことと対称的に、黒レベルは画像内の最も暗い点の出力をコントロールするパラメーターとなります。

理論的な黒レベルの解説

RAWデータの明るさは下限0、上限255とします。一方出力モニターの明るさの下限は0、上限は99とします。RAWデータ上の最も暗いピクセルCを15、次点で明るいピクセル群Dを20とします。

黒レベルを上下させていない状態でRAWデータ上で10の明るさがモニターの最も暗い0に割り当てられているとします。このとき、トーンマッピングによってピクセルCは6、ピクセル群Dは8で出力されているとします。

黒レベルを下げる場合、RAWデータで10の明るさのピクセルを最も暗いピクセルとしてモニターに出力していたのを、例えばRAWデータで5の明るさのピクセルを最も暗いピクセルとしてとして再定義するような操作になります(5→0)。

この変換がされると、明るさの基準点がRAWデータの明るさ5に下げられたため、より多くの階調が出力されるようになり、暗い部分のディテールが持ち上げられます。つまり画像の明るさが底上げされるような形になりピクセルCとピクセル群Dは以下のように変化します(数値は例)。

- ピクセルC(RAWデータの明るさ15)の出力変化:

もともとの明るさ6より明るくなり、明るさ7になります。 - ピクセル群D(RAWデータの明るさ20)の出力変化:

もともとの明るさ8より明るくなり、10になります

一方で黒レベルを上げる場合というのは、逆に10を最も暗いピクセルとしてモニターに出力していたのを、例えば20を最も暗いピクセルとして再定義するような操作になります(10→20)。

この変換がされると、RAWデータで20の明るさのピクセルがモニター上で0で出力されるようになります。これによってピクセルCとピクセル群Dは以下のように変化します。

- ピクセルC(RAWデータの明るさ15)の出力変化:

RAWデータ上の20よりも暗いため、出力の明るさが0となり黒潰れします。 - ピクセル群D(RAWデータの明るさ20)の出力変化:

もともとの明るさ8より暗くなり、出力の明るさが0になります

以上のように黒レベルは画像内のどの明るさを最も暗いピクセルとして定義するかによってコントロールするパラメーターになります。

現像ソフト上での処理

以上説明した黒レベルの説明は、白レベルのときと同様に「黒レベルを下げると明るく」なり、「黒レベルを上げると暗く」なるという、直感と反した話になります。これだと使い勝手が悪いので、やはり一般的な現像ソフトでは「黒レベルを下げると暗く」なり、「黒レベルを上げると明るく」なるようになっています。

一方で、黒レベルを上げる操作というのはRAWデータ上の最も暗いピクセルの出力を明るくする(出力上より明るいピクセルとして定義する)操作になります。最も暗いピクセルだけでなく次点の暗さのピクセル群の明るさも少し明るくなります。

そのため、黒レベルを下げる操作というのはRAWデータ上の最も暗いピクセルの出力をより暗くする(より暗いピクセルとして定義する)操作になります。最も暗いピクセルだけでなく次点の暗さのピクセル群の明るさも少し暗くなります。

実際、黒レベルを下げると暗い部分が暗くなり、以下の例のように大幅に下げると黒潰れする部分が増えます。

以上の操作のため、黒レベルの操作はシャドウよりもさらに暗い領域、画像内のもっとも暗い部分のみに絞って明るさをコントロールする操作と言えます。

まとめ

以上、光に関するパラメーターについての解説でした。

それぞれのパラメーターを変えると何が変わるのかを把握していると現像するときに完成イメージや作業イメージを持ちやすくなると思います。

ぜひ色々試しながら現像を楽しんでください。

コメント